摘 要:全球气候治理镶嵌于现存国际政治经济秩序与国际权力格局当中,传统国际政治逻辑深刻地影响着全球气候治理的成效及其治理体制的建构。传统国际权力政治对全球气候治理的影响至少在以下三个方面: 一是某些国家凭借权力迫使其他国家接受或其自己拒绝接受某一国际碳减排协议; 二是南北斗争直接影响了全球气候治理的成效,南北双方围绕碳空间和碳减排义务的分配展开激烈斗争; 三是在全球气候治理的法律规则和技术标准制定权分配上的国际竞争,西方发达国家试图在低碳经济规则制定和技术方面的优势地位,竭力维护其在现存国际政治经济秩序中的主导地位。全球气候治理中权力政治逻辑根源于国际体系的无政府状态及该状态下国家利益与全球利益的冲突,直接原因是大国之间的权力竞争。“共同但有区别的责任原则”既是南北斗争的权力政治产物,也是调和权力政治的润滑剂,同时也是引发新权力斗争的根源。在全球气候变化日益趋紧的刚性约束下,对低碳技术和低碳经济规则制定权的争夺成为新一轮国际权力政治的核心内容。全球气候治理欲超越权力政治斗争,必须既尊重国际政治的现实,也要进一步加强人类命运共同体建设,走一条现实制度主义的道路,推动构建人类命运共同体,构建更具有权威性的气候治理制度,打造全球气候治理的命运共同体。

关键词:全球气候治理;《巴黎协定》;权力政治;人类命运共同体

全球气候治理从其最初的话语建构开始就表达了一种强烈的“全球主义”治理理念,以全球气候变化对全人类灾难性影响的科学预言试图统摄世界各国,向着一个科学设定的全球性目标发展,打造一种人类共同命运的图式或前景。但是,全球气候治理仍然镶嵌于现存国际政治经济秩序与国际权力格局当中,运行于国际无政府体系下,受制于世界各国之间不同国家利益的差异、矛盾甚至冲突。“地球只有一个,但世界却不是”。鉴于全球气候治理对世界各国经济社会发展的深刻影响,无论是《联合国气候变化框架公约》( 以下简称《公约》) 的签署,还是《京都议定书》的通过,或是《巴黎协定》的达成,都充满了发达国家与发展中国家之间,以及发达国家内部与发展中国家内部的权力博弈与斗争。全球气候治理不仅是一个协调人与自然关系的人类自身面临的发展难题,更是一个协调国与国之关系的国际社会面临的国际政治挑战。“全球气候治理”也许除了其参与主体的“全球性”以及气候系统变化灾难性影响范围的“全球性”之外,包括治理进程本身以及达成协议的执行与落实仍然是在“国际”甚或国家层面。因此,对这一难题与挑战的理解以及解决,也许需要我们还原全球气候治理的“国际”本来面目,从全球气候治理的国际“权力政治”逻辑本身来真正理解应对全球气候变化的现实政治,从而寻求更加有效的治理途径。

一、全球气候变化的特点及其深远影响

全球气候变化是当前全人类面临的最大威胁之一,其不是一般意义上的生态环境问题,无论是其产生的原因还是因应之策,对于整个人类文明的发展都具有极其深远的影响。

(一)全球气候变化的复杂性及特点

1.全球气候变化问题与任何其他全球性问题相比具有更加深远的经济影响。鉴于全球气候变化及其应对措施对国家经济发展方式的严重制约,包括国际碳金融和低碳标准的设定等不可避免地与其他国际经济问题交织在一起,这必然影响到国际经济秩序的转型与变迁; 同时,应对气候变化的减排及适应政策所导致的现存生产与消费模式的转型都深刻地影响到每一个国家的能源转型与生产方式,进而对每一个国家在未来国际经济及其分工中的地位产生重大影响。这是全球气候变化问题与其他全球性问题相比,更加难以应对和解决的最根本原因。

2.应对全球气候变化需要人类社会的生产生活方式进行革命性变革,摒弃传统依赖化石能源支撑经济发展的生产生活方式,走向低碳经济。这种近乎全面彻底的革命性变革要求,使得应对全球气候变化十分艰难,因为传统的经济社会发展方式对化石能源的依赖已经达到了非常严重的程度,没有替代性清洁能源技术或者传统化石能源的清洁使用技术的根本突破,没有清洁能源的大规模使用或传统化石能源的清洁利用就不会有效应对气候变化,显然这绝非一朝一夕就能解决的问题。与此同时,应对全球气候变化既需要一个全球层面的国际法协议自上而下调整各个国家的政策,也需要一个来自从个人到家庭、社区、企业以及各级政府自下而上的具体直接行动,这从根本上推动了各种国际制度以及由来自各个层面的观念变化汇聚而成的国际观念的变革。这种国际制度和观念的变革也需要彻底改变传统的国际关系和人际关系。

3.由于温室气体在大气层留存的寿命周期长且影响范围涉及全球,全球气候变化的特殊性还在于其具有最大的时空尺度和两个外部性: 跨代外部性和全球跨国外部性。也就是说,气候变化的影响不是在当代就完全显现出来,气候变化异常的后果都是几十年甚至上百年才会发生,但抑制气候变化的成本却发生在当下,而抑制气候变化的效果主要发生在遥远的未来; 同时,由于不存在一个凌驾于主权国家之上的超主权治理权威,无法在国际层面上像主权国家内部那样依靠强制力解决国际外部性和全球公共财富管理的问题,只能通过国际谈判和协商来分配全球减排成本,明确全球排放空间的分配。

4.全球气候变化的复杂性和紧迫性还在于全球气候变化问题的不确定性及巨大的甚至不可逆的风险。由于气候系统是一个极端复杂的巨大系统,人类迄今对气候系统变化的认知还相对有限,这又给界定和评估气候系统变化的科学性带来巨大的不确定性。而这种不确定性本身又给在科学认知基础上制定的应对气候变化的经济社会技术措施和政策带来巨大的不确定性。这实质上构成了认知气候变化及其应对政策举措后果的三重不确定性: 变化的不确定性、不变的不确定性和采取应对措施对经济社会发展带来影响的不确定性。而正是这些不确定性,既是当下国际社会采取紧急行动的原因,也是影响某些国家和组织采取行动的巨大阻碍( 比如某些气候变化怀疑论者的声音、当经济社会发展的短期利益与未来利益发生冲突时的托词) 。

(二)全球气候变化的深远影响全球气候变化给全球碳排放空间设置了上限

《公约》第2条明确提出应对全球气候变化的目标是稳定大气中的温室气体浓度,防止气候系统危险的人为干扰。2009年哥本哈根气候会议以来,国际社会就全球温升目标达成共识,要把全球平均温度升高控制在不超过工业革命前水平的2°C,2015年达成的《巴黎协定》更进一步强调全球气候治理的目标是“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于 2°C之内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5°C之内,同时认识到这将大大减少气候变化的风险和影响”。根据政府间气候变化专门委员会( IPCC) 第五次评估报告的结论,将全球变暖限制在2°C以内,需要将1870年以来的所有人为二氧化碳累积排放限制在的3.6万亿吨。该报告进一步指出,为了较大可能地实现2°C目标( 即>50%概率) ,到2100年全球温室气体浓度应该控制在450-500ppmCO2 eq之间,其中450ppmCO2 eq 浓度下实现2°C目标的可能性最大(概率水平为66%-100%) 。450ppmCO2 eq浓度下,全球2050年温室气体排放量相比2010年需要减少41%-72%,到2100年的排放量相比2010年需要减少78%-118%,也就是要接近零排放,这也就是《巴黎协定》明确强调的“在本世纪下半叶实现温室气体源的人为排放与汇的清除之间的平衡”。这意味着到 21 世纪下半叶要终结化石能源时代,由此引发全球能源体系、经济发展方式(产业结构) 乃至世界各国的发展理念、企业的运行和民众的生活方式等世界经济与社会的各个层面发生重大变革。气候危机已经成为人类文明的重大挑战,应对危机需要国际社会的发展理念、依赖资源和制度等做出根本变化。也就是说,全球气候变化的影响使得传统的高碳经济无法再继续,走向低碳经济已经越来越成为当前的全球性潮流,它对于置身其中的国家发展方式和手段选择越来越具有强制性,将给整个人类文明发展带来根本意义上的影响,它将迫使人类社会的生产生活方式乃至人类本身的生存方式必须进行根本性调适和转变,否则,人类文明的延续与发展将面临巨大的灾难性影响。因此,现有的社会制度和科学技术能否找到、容纳并最终实现一种脱离高碳排放化石燃料所支撑的那种经济社会发展模式的现实途径和道路,从而把人类社会带向一个依靠低碳能源和低排放资源为基础的生态环境友好的“低碳经济社会”?这将从根本上决定人类社会未来的发展方向和道路。目前来看,这显然并非易事。

二、全球气候治理背后的国际权力政治逻辑及其现实表现

(一) 全球气候治理的国际权力政治逻辑

应对全球气候变化最根本的举措在于减少温室气体排放,促使全球经济社会活动走向低碳化,这一过程就是所谓的“碳政治”或“气候政治”。在这一政治进程中,鉴于国际体系的无政府状态,“碳政治”实质上仍然镶嵌于宏观的国际政治当中,受制于宏观国际政治逻辑。正如有的学者指出: “‘碳政治’显然不是一种孤立存在的新政治形式,而是在既存的国际经济政治秩序与规则体系中形成与运行的,雏形初现的世界主义生态考量(‘拯救地球’) ,则很容易被强大得多的传统政治思维与运作所裹挟、肢解或绑架。”本文认为,宏观国际政治的权力政治逻辑至少从以下三个方面影响全球气候治理。

第一,国际无政府状态下碳排放空间的争夺取决于国家权力的大小。在当下国家经济社会活动仍然以化石燃料为主要能源的状况下,减少化石燃料的使用必然会减缓经济增长,对一国经济社会发展产生消极影响,弱化该国的经济竞争力。因而,迫使其他国家率先接受碳减排义务或者自己拒绝接受这一义务,从而能够继续维持高碳经济,这成为国家在国际气候谈判中追求的重要利益。这实际上就是对剩余有限碳空间的争夺,获得高碳排放的空间份额越大和时间越长,也就意味着经济增长的空间越大和时间越长。在国际竞争很大程度上仍然取决于国家经济、科技和军事实力的现实当中,经济增长也就意味着权力的增长。正是在这一国际政治逻辑面前,传统的权力政治事实上依然凌驾于全球气候治理之上,某些国家(主要是大国) 凭借强大的权力资源或者迫使其他国家接受减排义务(比如中国近年来面临巨大的减排国际压力) ,或者自身拒绝接受这一义务(比如美国在 2001 年退出《京都议定书》和 2017 年宣布退出《巴黎协定》) 。

第二,南北斗争的权力政治严重制约着全球气候治理成效。在全球低碳转型进程中,发达国家占得先机而具有优势。发达国家试图凭借其优势地位主导这种低碳化转型,以此来继续维持其在现存国际政治经济秩序中的主导地位;而发展中国家,尤其是新兴经济体显然并不愿意受制于此,无论是争夺“碳空间”还是在低碳技术开发利用等方面,新兴经济体都试图以此提升自己的实力,打破这种现存等级制结构,改变不平等的国际政治经济秩序。无疑,当前已经初见端倪的经济低碳化在某种程度上仍然是发达国家主导下进行的,“这种特定构型的低碳化,是以欧美工业发达国家既存的(‘习以为常的’) 或已然萌生中的绿化现实为摹本的,至少是欧美国家偏好或更容易渐进适应的选项。不仅如此,它不需要、似乎也不会导致长期以来形成的工业发达国家和广大发展中国家之间不公正的、等级化的国际经济政治秩序及其运行规则的颠覆。”正是这种贯穿始终的南北斗争致使全球气候治理僵局频现,有时候事倍而功半。“目前联合国主持下的国际气候谈判是国际政治外交史上前所未有的,但这个进程一样反映着传统的国际政治原则和规律。”说到底,在事关一国国际权力地位的经济竞争力和技术面前,发达国家并不心甘情愿去“支助”发展中国家,发展中国家也并不甘愿永远处于受制于人的等级结构中。

第三,对全球气候治理法律规则和技术标准制定权的争夺。全球气候治理和低碳化转型是基于特定法律规则和技术标准的一个进程,无论是对碳空间的容量界定(比如温升不超过工业革命前水平2℃的目标)与分配,还是对碳排放权交易法律与机制的构建,还是资金援助及技术开发与转让,都是对不同国家权利、责任与义务的清晰界定和国际再分配。在这一过程中,谁掌握法律规则和技术标准制定权,谁就会在全球气候治理制度建设中占据主导地位,并借此维护自身的利益。比如,欧盟及其成员国大国极力推动“碳政治”实质上是为了维护欧盟在新能源技术和碳交易与碳金融领域的优势地位和经济利益,而美国更多是为了维护其在低碳信息技术、市场规则和法律制度方面的主导地位。这种既影响现实全球气候治理又影响未来国际政治经济格局的权力斗争是贯穿整个全球气候治理进程的内在逻辑,也是全球气候治理镶嵌于国际政治结构下的真实写照。

(二) “共同但有区别的责任”原则形成及其演变背后的权力政治逻辑

“共同但有区别的责任”( common but differentiated responsibility-CBDR) 原则( 以下简称“共区原则”) 是以《公约》及《京都议定书》为代表的整个全球气候治理体制的核心原则和法律支柱,也是整个全球气候治理体制大厦的标志性柱石。从京都时代到后京都时代,直到2015年《巴黎协定》的正式达成,“共区原则”一直在发生着相应的变化,这种变化的背后有着深刻的权力政治逻辑。

1.京都时代“共区原则”的形成及其背后的权力政治逻辑根据全球气候变化的“科学”论述,既然温室气体过度排放是导致全球变暖的直接原因,那么,减少世界各国经济社会活动中的温室气体排放或寻求其他低碳或无碳替代能源来支撑经济社会活动就势在必行。而在当前现有经济技术条件下,碳排放的空间就意味着发展的空间,因此,广大发展中国家和发达国家就“排放权”和“发展权”展开了激烈斗争。在这种明显对立斗争的形势下,国际社会试图以“共区原则”的理念及实践来调和二者的矛盾。《公约》正式从国际法意义上确立了这种原则,把世界各国依据不同的发展程度划分为承担减排义务的附件一国家(发达国家和经济转型国家) 和不承担减排义务的非附件一国家(发展中国家) 。1997年的《京都议定书》进一步明确规定了附件一国家的量化减排责任,使“共区原则”正式固化为发达国家与发展中国家承担不同责任的“二分法”。“共区原则”本质上是为了调和发展中国家与发达国家的利益冲突,但全球气候治理的背后还存在着欧美之间的权力博弈。欧盟积极推动全球气候治理并发挥领导作用,也是为了通过设定全球气候治理法律规则来彻底扭转其在新能源技术领域的不利态势,并且试图通过全球“碳交易”奠定欧元的国际货币地位,挑战美元霸权。而美国也试图通过抵制量化减排的义务而维持其发展空间,因此,2001年美国退出了《京都议定书》,而欧盟为推动议定书生效积极开展外交活动,最终使议定书到2005年生效。

2.后京都时代及《巴黎协定》谈判进程中“共区原则”的演变及其背后的权力政治逻辑2006—2009年后京都气候谈判时期,两件相互作用的大事对“共区原则”的重构产生了深远影响: 一是中国、印度等新兴经济体的快速发展和温室气体排放量的迅速上升; 二是2008年开始爆发并蔓延的世界金融危机。这两件大事虽然互不相关,但反映了国际体系中东升西降的客观现实。这样产生了两个严重后果:第一,欧美国家越来越不愿意再继续接受京都时代的“共区原则”,试图重新建构一套治理原则,至少要重新解释和实施“共区原则”,迫使中国等新兴经济体接受欧美主导的“单轨制”减排框架,以此来制约新兴经济体的快速发展(实质上是通过强制减排义务强力限制这些国家继续利用传统化石能源来支撑其经济的高速增长) ; 第二,中国、印度等新兴经济体正处于快速发展的态势中,不愿意接受欧美强加于它们的量化减排方案,继续维持京都时代的“双轨制”,竭力坚持原先的“共区原则”。围绕“共区原则”存废或解释问题的激烈斗争,最终导致2009年哥本哈根大会走向失败。而与此同时,随着部分新兴经济体与其他发展中国家差距的拉大,发展中国家内部也开始发生分化。2011年南非德班气候会议上,欧盟联合小岛国联盟和欠发达国家使美国和新兴经济体接受了一个折中方案,那就是要在2015年完成一项2020年后适用于“所有”缔约方的全新气候协议。

从后京都时代国际气候谈判(以2009年哥本哈根气候会议为顶点) 开始欧盟就极力想把美国和中国、印度等新兴经济体纳入“共同的”减排框架,美国尽管游离于《京都议定书》之外,但在迫使中国等新兴经济体接受量化减排义务方面与欧盟有着相同的利益。最终,南北双方只能达成一个折中与妥协方案,那就是以“国家自主决定贡献”为核心的《巴黎协定》。《巴黎协定》既坚持了“共区原则”,又有所突破。对于欧美发达国家而言,最大的胜利是把中国、印度等新兴经济体也纳入了同样的减排框架下,从此不再有例外; 对于新兴经济体而言,无论是减排的数量还是性质仍然是与发达国家相区别的,并且除了减排之外,还在适应、资 金、技术开发与转让、能力建设等方面获得了发达国家提供支持的承诺。就此而言,《巴黎协定》是欧盟、美国和发展中国家(特别是新兴经济体) 三方妥协的结果。毋庸置疑,无论是在哥本哈根还是最后在巴黎,也无论是欧盟,还是美国抑或是新兴经济体,其参与全球气候治理的动机和利益都没有发生质的改变,欧美发达国家在发言权、政策创议权和制度供给权方面占据主导地位的“碳政治”现实也没有发生质的变化,而巴黎气候大会成功的根本原因就在于用“国家自主贡献”之名在名义上对“共区原则”做出了重大调整( 每个缔约方,不分发达国家还是发展中国家都有义务为全球气候治理做出贡献,承担共同的责任,不再进行区分) ,但实质上并没有太大改变( 各国做多少贡献、如何做贡献本质而言是由自己决定的) 。巴黎时代与京都时代相比,一个最大的区别可能就在于中国、印度、巴西等新兴经济体接受了形式各异的量化减排义务; 同时,把美国也纳入了统一的减排框架下。但是,即便如此,美国特朗普政府仍然连这种“最低限度”的“约束”也不能接受,在《巴黎协定》已经生效的情况下依然选择退出,以一己之私利而凌驾于全球共识之上,暴露出赤裸裸的“权力政治”逻辑。

三、低碳技术与低碳经济规则: 全球低碳转型时代全球气候治理权力政治斗争的核心

《巴黎协定》并没有从根本上消解“碳政治”中南北矛盾,在可预见的将来(全球气候治理的后巴黎时代) 全球气候治理仍然充满了西方发达国家与广大发展中国家之间的权力斗争,尤其是欧美与新兴经济体之间的政治博弈。但是,这种政治博弈的内容正在发生重大变化。

(一)球气候变化约束日益趋紧促使走向低碳经济已经成为全球性潮流

全球气候治理的权力政治逻辑仍然是传统国际政治权力斗争。但是,全球气候治理也有着不同于其他国际议题的两个重要特点: 第一,当今时代人类社会面对的气候变化问题绝非只是一种某些势力可资利用的“政治化”科学话语,甚或达到某种目的的政治工具。尽管我们对于 IPCC 评估报告的政治色彩保持高度警惕,但面对大多数科学结论,我们还是要承认全球气候变化的事实,积极应对这一人类社会面临的最严峻挑战; 第二,低碳经济也并非完全是欧美发达国家强加于发展中国家的无奈选择,发展中国家自身发展进程中遭遇的严峻资源环境问题也开始日益显现,成为它们自身可持续发展的最大挑战,这也是它们走向低碳经济的内在根源与动力。因此,面对全球气候变化,我们“不应当以科学上没有完全的确定性为理由推迟采取这类措施”,更何况我们自身发展中的不可持续性问题已经日益暴露。如果我们承认这一点,那么,调整能源结构和产业结构,就不仅仅是应对全球气候变化的要求,从现实主义的视角来看,它也关系到国家在未来国际分工中的地位和国家力量。“在现代世界,国际分工成为国家财富、安全和威望的重要决定因素。……经济权力的分配和调整国际经济体制的规则,业已成为国际政治变革进程中关键的方面。”就此而言,如果我们承认走向低碳经济已经成为世界各国解决当前发展难题的必由之路,那么,国家的低碳化转型事实上已经成为新时期国家之间权力斗争的关键和核心领域。正如欧美发达国家试图通过推动全球气候治理保持其在整个“碳政治”中的结构性优势或领导权,新兴经济体正在加强新能源开发与推进经济结构的战略性调整,实际上也是在凭借其后发优势在低碳转型的道路上奋起直追,借以提升自己的经济权力,进而争夺未来低碳经济的“领导权”。当然,由于发达国家在全球气候治理规则制定及经济技术和教育科学等方面的优势地位,在低碳转型过程中发达国家将受益更多,而发展中国家将面临更多挑战。但唯其如此,发展中国家更要通过全球气候治理实现经济技术和产业结构的更快调整和突破,在走向低碳经济的道路上实现跨越式发展,在低碳经济规则制定和技术标准方面争取更大的权利。

(二)低碳技术与低碳经济规则日益成为国际权力竞争的核心要素

事实上,在新能源开发和利用、碳金融以及更广泛意义上的低碳技术及其市场化等方面,发达国家与发展中国家已经展开激烈竞争。2014年欧盟提出到 2030年在1990年的基础上减排40%,可再生能源达到27%,能源效率提高 27%。近期欧盟又大力推动“绿色协议”( Green Deal) ,③提高欧盟的碳排放目标,加快欧盟及其成员国的绿色转型。美国也大力促进可再生能源的发展。到2016年底,美国来自可持续能源( 包括风能、太阳能、生物质能和地热等) 的能源装机容量达到了创纪录的141千兆瓦( GW) ,自2008年以来增加了3倍,其中风能和太阳能两种能源的组合装机容量增加了近 5 倍。包括水电在内的可再生能源于 2016年达到了美国电力需求的15%,而在10年前,这一比例仅为 8%。虽然自2017年以来特朗普政府采取了一系列“去气候化”行动,削减对可再生能源的支持力度等,但 2017 年美国的水电和可再生能源在一次性能源消费中仍然持续增长,分别比 2016 年增长了 12.7%和 14.3%。2017年可再生能源发电增长了17%,高于十年平均值,也是有记录以来的最大年增长。在2019年的能源消费中,可再生能源(包括生物燃料)的消费量实现创纪录增长,这也是2019年所有能源资源中的最大增量。

资料来源: Federal Ministry for the Environment,Nature Conservation and Nuclear Safety,GreenTech made in Germany 2018- Environmental Technology Atlas for Germany,March 2018,p.48.

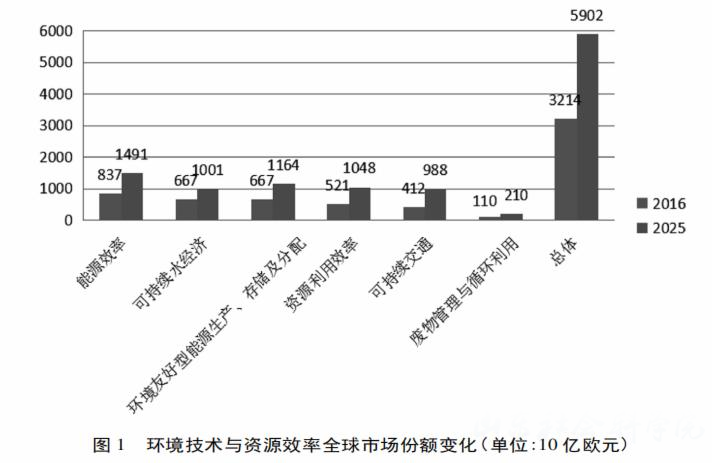

有学者指出:“《巴黎协定》的达成从总体上将促进全球应对气候变化的进程,紧迫的全球长期减排目标将极大推动全球经济低碳转型。由于能源消费的CO2排放占全部温室气体排放约2 /3,本世纪下半叶净零排放也意味着要结束化石能源时代,建立并形成以新能源和可再生能源为主体的低碳甚至零碳能源体系,这将加速世界范围内能源体系的革命性变革。先进能源技术创新和产业化将成为世界科技和经济竞争的前沿和热点,也将成为新兴高科技产业和新的经济增长点,成为打造国家核心竞争力的重点领域,将会重塑世界经济技术的竞争格局。”根据德国环境部发布的一份报告显示,2016年,环境技术和资源效率领域的全球市场份额超过3万亿欧元(约 3.36万亿美元) ,六大先导市场各自份额多少排序为: 能源效率( 8370亿欧元) 、可持续水经济( 6670亿欧元) ,环境友好型能源生产、存储及分配( 6670 亿欧元) 、资源和原材料利用效率( 5210亿欧元) 、可持续交通( 4210亿欧元) 、循环经济( 1100 亿欧元) 。预计到 2025 年,绿色技术领域的市场份额将达到 5.9万亿欧元。其中可持续交通的年平均增长速度可达10.2%,之后依次是资源和原材料利用效率( 8.1%) 及循环经济( 7.4%) (见图1) 。全球气候治理将进一步催生低碳经济的发展,不久的将来决定国家竞争力的核心要素将与国家经济的低碳化密不可分。低碳转型越成功的国家,在未来的低碳经济时代也越具有竞争力,从而在新的国际经济和政治格局中占据主导地位。因此,低碳技术及低碳经济规则已经成为决定国家在未来低碳经济时代国际格局中权力地位的关键因素,也就成为全球低碳化转型时代国家(主要是大国) 间权力政治斗争的核心领域。

四、现实制度主义的路径———全球气候治理权力政治逻辑的超越

(一)国际无政府状态下全球气候治理的现实选择

全球气候系统的稳定是一种典型的公共产品,全球范围内并不存在一个超越主权国家的合法强制力量,能够强制性地迫使每个自利的国家分担这种责任,也无法去强制性地分配作为全球公共财富的碳容量空间。这是全球气候治理中权力政治逻辑大行其道的根源。正如有的学者指出,威斯特伐利亚国际体系(甚至称之为“威斯特伐利亚癌症”) 的特点造成了自私自利的国家,使应对气候变化的有效国际合作变得异常困难。而且,世界绝大多数国家的政治家都是在一定任期内进行决策,短期内的政治斗争(比如党派斗争) 、利益集团间的博弈以及政治家(政客) 本身的思想理念与政治算计等等决定短期政治决策的因素都会最终影响一些国家的气候政策。也就是说,正是主权国家组成的这种国际体系的无政府状态成为全球气候治理的最大障碍,也是大多数国家免费搭车的内在诱惑。然而,全球气候变化的紧迫性又迫使我们不得不做出新的选择,以超越这种权力政治逻辑,从而避免全球气候变化不可逆转的灾难性后果。这就需要国际社会在现有国际体系的逻辑下,构建一个更加有效的应对全球性难题的国际制度框架和国内政治经济体制。这大概也是英国著名社会学家安东尼·吉登斯( Anthony Giddens) 提出气候变化的“吉登斯悖论”,构建其“气候变化政治学”的主要关切。在当前国际体系下,我们既不可能完全避免权力政治斗争,也不能让每个国家的个体利益完全凌驾于全球利益之上,让权力政治最终导致“全球公地的悲剧”,使国际气候政治成为“一种行动过少的恶性政治”。因而,全球气候治理欲超越权力政治斗争,必须既尊重国际政治的现实,也要进一步加强人类命运共同体建设,走一条现实制度主义的道路,努力推动全球气候治理的权力均势,构建更具有权威性的气候治理制度。这是因为,虽然当前世界政治正在面临制度赤字和治理不足,致使全球治理制度建设的供求关系严重失衡,国内政治与国际政治严重分离的二元论认识和实践依然是严峻的现实,但是,当全人类的生存和发展都受到严重影响的情况下,生态环境保护和经济社会发展的绿色转型就越来越具有重要价值,构建更具有成效的气候制度就不再仅仅是一个制度建设问题,而是一个事关人类生死存亡的问题。

(二)现实制度主义路径的行动方略

当前,绿色创新与绿色发展已经成为世界各国经济社会发展的潮流,这是一个生态转型的时代。在这样的时代背景下,权力政治的逻辑虽然还会起重要作用,但是,我们有理由相信全球治理的呼声和国际制度的力量正在强化。如前所述,在一个全球气候变化对世界各国经济社会发展限制日益趋紧的当下,大国权力政治的关键部分日益趋向于全球气候治理制度的构建以及与之相关联的低碳经济规则和低碳技术,这成为新形势下国际政治的关键要素。因此,要超越全球气候治理的权力政治逻辑,必须走一条折中主义的道路,在寄希望于以下三点的基础上,大力加强全球气候治理制度建设,以气候治理制度统摄全球气候治理进程: 一是全球气候变化的科学确定性日益增强; 二是低地和海洋岛国的现实生存威胁日益上升; 三是新能源技术取得突破性进展。具体而言,本文所强调的现实制度主义道路主要有以下几点:

第一,遵从全球气候治理仍然是在主权国家构成的无政府体系下运行的现实,尊重国家的权力和利益。现实主义一个最重要的原则就是从“实然”出发,而不是从基于某种道义和伦理之上的“应然”出发。在全球气候治理当中,无论联合国框架多么重要,也无论以《公约》为核心的治理制度多么重要,最终都要回归到主权国家层面去落实和执行。因此,全球气候治理需要在道义和权力、发达国家和发展中国家的利益之间寻求适当的平衡。2015年《巴黎协定》的达成为这种现实制度主义开启了一个非常重要的开端。《巴黎协定》遵从全球气候治理的现实,采取务实主义的策略,把为全球气候治理做贡献的程度和力度的决定权重新回归主权国家,形成了自下而上辅之以自上而下的“五年盘点”的治理模式。虽然这种治理模式仍旧存在着许多弊端、面临着诸多挑战,但是在当前国际政治体系下,这大概也是最为现实的一种选择。《巴黎协定》的达成标志着全球气候治理自京都时代形成的“理想主义”治理理念走向终结,“现实主义”(或务实主义) 理念开始回归。正如有的学者指出:“通过回避后京都气候谈判中内在存在的分配性冲突,《巴黎协定》设法去掉国际气候合作的最大障碍之一,它承认没有任何一个大国能够被迫进行重大的减排行动。”因此,在后巴黎时代的全球气候治理中,国内驱动型治理机制将会成为主导。在尊重国家主权的基础上,以调动国家的积极性为目的,充分发挥“自下而上”治理模式的优势,推动国家向《巴黎协定》的总目标努力,这“本质上是将全球应对气候变化行动的决定权分散到各国国内政治中”。这是后巴黎时代全球气候治理最为核心的“现实”。

第二,强化以联合国气候治理制度为核心的全球气候治理体系的权威性和合法性。全球气候治理最终回归“自下而上”的现实国际政治并不否定联合国框架下已经运行多年的治理制度的权威性。增强全球气候治理的实际效果,超越权力政治游戏,必须进一步完善和强化全球气候治理的制度。首先,在《巴黎协定》确定的治理模式基础上,进一步强化和完善缔约方履约的透明度和遵约机制。《巴黎协定》的机制设计给予国家最终的“自由裁量权”,只能通过缔约方之间的互相监督以及与其他问题领域的关联来确保所有缔约方“自主决定贡献”的实现。其次,建立气候治理制度的自我强化机制,强化气候制度的约束性,避免由于部分国家内部政治或其他原因“脱离”气候治理轨道或“退出”气候治理制度带来的消极影响。国际制度的权威性和合法性除了该制度所代表的全球正义和人类社会的基本伦理道德之外,最关键的来自缔约方的认同和授权。全球气候治理的宗旨和目标代表全人类的利益和基本正义,其治理制度的合法性是毋庸置疑的,但其权威性很可能会受到部分为了国家私利而又有强大结构性权力的缔约方的削弱,正如如美国特朗普政府宣布退出《巴黎协定》、再次“脱离”联合国气候治理轨道所表明的。所以,必须强化全球气候治理制度的权威性,最大程度弱化个别国家出于自身政治原因“脱离”联合国气候治理制度轨道带来的冲击。第三,强化全球气候治理推动各国社会经济低碳化的绿色协同效应,通过《巴黎协定》的“棘轮”机制(“ratchet”mechanism) 推动全球低碳转型成为人类经济社会发展不可逆转的方向和趋势。绿色低碳发展已经成为全球性潮流,但这种趋势绝不是理所当然的,仍然需要世界各国政府、企业和公民社会的大力推动。《巴黎协定》已经给世界市场传递了强烈的信号,预示着全球化石燃料时代将会走向终结。但与此同时,传统化石能源集团仍然具有强大的力量,某些国家传统产业的既得利益集团也会制约其国家的低碳发展。所以,必须在大力推动低碳经济发展的同时,强化减排行动的协同效应,将减排责任与经济增长、社会发展和减少贫困结合起来,或者将减排行动与其他更加急迫和直接的环境污染治理(比如雾霾治理、河流治理或土壤治理等) 行动结合起来,使低碳发展和减排行动产生“溢出”效应,获得更多公众的支持。同时,进一步完善《巴黎协定》确立的“五年盘点”机制,利用该机制创设的“棘轮”功效倒逼某些国家和企业最终走向“绿化”,逐步把低碳转型和绿色发展推向一个真正不可逆转的低碳经济轨道,用制度和规则确保全球气候治理目标的实现,进一步抑制某些国家的权力政治“冲动”。第四,强化人类命运共同体意识,推动人类命运共同体的制度构建,通过制度建设,打造全球气候治理的命运共同体。无论是全球气候变化的影响,还是应对气候变化的制度建设、政策手段和低碳经济驱动,都具有全球性影响,也真正反映了人类的共同命运。“各国相互联系、相互依存的程度空前加深,人类生活在同一个地球村里,生活在历史和现实交汇的同一个时空里,越来越成为你中有我、我中有你的人类命运共同体”。 2015年9月,习近平主席在联大系统阐述打造人类命运共同体的理念时,把“构筑尊崇自然、绿色发展的生态体系”作为构筑人类命运共同体的五大支柱之一。2017年1月,习近平主席在日内瓦联合国总部发表演讲,再次强调“坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界”,作为积极应对国际挑战,共同构建人类命运共同体“中国方案”的重要内容。人类社会从来没有像今天这样面临着“共同命运”,打造全球气候治理的人类命运共同体切实体现了全球的利益所在。但现实的需要和理想的信念只有通过制度化的道路才能真正建构起来。中国近年来积极倡导的构建人类命运共同体理念已经得到了大多数国家的认同和支持,随着中国在国际事务中影响力的上升,以及欧盟和广大发展中国家坚持《巴黎协定》,在全球气候治理领域正在形成一股积极的推动力量,共同致力于全球气候治理命运共同体的构建,这本身就是对美国“权力政治”的抵制和削弱。

五、结束语

目前,全球气候治理依然受制于国际政治的权力政治逻辑。随着低碳经济成为全球性潮流,世界各国经济转型加速,对低碳技术和低碳经济规则制定权的争夺正在成为新形势下全球气候治理领域权力政治的核心内容,一定要引起广大发展中国家,尤其是新兴发展中国家的高度重视。全球气候治理领域这种权力政治逻辑是客观存在的现实,是任何“世界主义”或“全球主义”理想所无法掩盖的事实。因此,只要国际体系的无政府结构没有发生实质的变化,这种客观存在本质而言就是无法“超越”的。本文所强调的“超越”,更多是在全球气候治理理念建构和治理实践进程中,从现实主义的思维和方法出发,运用制度主义的力量,去弱化或一定程度上消解这种权力政治的消极影响,从而推动全球气候治理朝着既定目标演进。基于这种现实主义认知,全球气候治理的现实制度主义路径需要某些拥有某种“全球主义”理想的行为体( 国家) 在拥有较为强大现实政治、经济、制度实力的基础上,遵循现实主义的逻辑,担当起构建全球气候治理命运共同体的中坚力量。随着美国从《巴黎协定》的退缩和欧盟深陷于各种危机,世界是为中国充当这种中坚力量打开了一扇绝好的“机会之窗”,还是甩给了中国一个沉重的“包袱”? 中国是应该顺势而为利用好这扇“机会之窗”,还是要想方设法甩开这个“包袱”? 这是中国面对一个日益不确定的世界必须正视的一个重大问题。在某种程度上,当前中国正在倡导的“人类命运共同体”理念正好满足了全球气候治理的上述需求,也正在回答日益不确定的世界留给中国的问题。无疑,这是中国顺应全球治理的潮流,利用自己日益上升的影响力,为全球公域治理做出中国应有贡献的重要举措,也是中国为世界提供全球公共产品的重要行动。但同样也基于现实主义的认知,当中国积极推动构建“人类命运共同体”时,既要对自身的力量有一个清醒客观的评估,也更要对其他力量有一个更加清醒客观的评判。无论如何,全球主义的关照、现实主义的考量与制度主义的方略,将是任何试图担当推动全球气候治理实现既定目标重任的行为体必须具备的关键要素。

(本文系国家社会科学基金一般项目“构建人类命运共同体背景下中国推动全球气候治理体系改革和建设的战略研究”(项目编号: 18BGJ081) 、山东省社科规划项目“环境供给侧改革背景下山东省民生状况研究和对策建议”(项目编号: 20CSHJ09) 、山东社会科学院博士基金项目的阶段性研究成果。)

(2021年9月《中国社会科学文摘》全文转载;作者李彦文系山东社会科学院马克思主义研究院副研究员;李慧明系济南大学政法学院教授)

参考文献

世界环境与发展委员会: 《我们共同的未来》,王之佳、柯金良等译,吉林人民出版社 1997 年版,第 31 页。

李慧明: 《全球气候治理与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2017 年第 3 期。

邹骥、傅莎等: 《论全球气候治理———构建人类发展路径创新的国际体制》,中国计划出版社 2015 年版,第 12-16 页。 UNFCCC,第 1 /CP.21 号决定 通过《巴黎协定》。以下《巴黎协定》的内容皆引自于此,不再一一说明。

何建坤: 《全球低碳化转型与中国的应对战略》,《气候变化研究进展》2016 年第 5 期。

郇庆治: 《“碳政治”的生态帝国主义逻辑批判及其超越》,《中国社会科学》2016 年第 3 期。

郇庆治: 《“碳政治”的生态帝国主义逻辑批判及其超越》,《中国社会科学》2016 年第 3 期。

庞中英: 《有无替代性的世界秩序? ———关于未来世界秩序的几个关键问题》,载庞中英: 《全球治理与世界秩序》,北京大学出版社 2012年版,第 18 页。

强世功: 《“碳政治”: 新型国际政治与中国的战略选择》,观察者网,https: / /www.guancha.cn /QiangShiGong /2015_03_01_310634_s.shtml。

强世功: 《“碳政治”: 新型国际政治与中国的战略选择》,观察者网,https: / /www.guancha.cn /QiangShiGong /2015_03_01_310634_s.shtml。

潘家华: 《国家利益的科学论争与国际政治妥协———联合国政府间气候变化专门委员会〈关于减缓气候变化社会经济分析评估报告〉述 评》,《世界经济与政治》2002 年第 2 期。

李慧明: 《全球气候治理与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2017 年第 3 期。

[美]罗伯特·吉尔平著: 《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社 2007 年版,第 30 页。

郇庆治: 《“碳政治”的生态帝国主义逻辑批判及其超越》,《中国社会科学》2016 年第 3 期。

李向阳: 《全球气候变化规则与世界经济发展趋势》,《国际经济评论》2010 年第 1 期。

European Council,European Council( 23 and 24 October 2014) Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework,Brussels,23 October 2014.

European Commission,The European Green Deal,COM( 2019) 640 final,Brussels,11.12.2019.

BP: 《BP 世界能源统计年鉴 2018》第 67 版,2018 年 6 月。

BP: 《BP 世界能源统计年鉴 2020》第 69 版,2020 年 6 月。

何建坤: 《〈巴黎协定〉新机制及其影响》,《世界环境》2016 年第 1 期。

李慧明: 《全球气候治理与国际秩序转型》,《世界经济与政治》2017 年第 3 期。

邹骥、傅莎等: 《论全球气候治理———构建人类发展路径创新的国际体制》,中国计划出版社 2015 年版,第 23-25 页。

Paul G. Harris,What’s Wrong with Climate Politics and How to Fix It,Cambridge: Polity,2013.

[英]安东尼·吉登斯: 《气候变化的政治》,曹荣湘译,社会科学文献出版社 2009 年版。 [美]罗伯特·基欧汉: 《气候变化的全球政治学: 对政治科学的挑战》,谈尧、谢来辉译,《国外理论动态》2016 年第 3 期。

本文所说的“现实制度主义”主要是针对全球气候治理的集体行动难题而提出的一种治理理念和实践路径,既遵从国际体系的权力政治现实,也注重发挥全球气候治理领域一系列国际制度的重要作用。它不是一种国际关系理论,不等同于中国人民大学李巍等人提出的“现实制度主义”国际关系理论,但在思想上有些类似,参见李巍、张玉环: 《美国自贸区战略的逻辑———一种现实制度主义的解释》,《世界经济与政治》 2015 年第 8 期; 李巍: 《国际秩序转型与现实制度主义理论的生成》,《外交评论》2016 年第 1 期。

关于全球性问题治理不足与国内政治与国际政治的严重分离( 苏长和称之为内外政治的分离) 之间的关系,可参见苏长和: 《中国与全球治理———进程、行为、结构和知识》,《国际政治研究》2011 年第 1 期。

潘家华: 《应对气候变化的后巴黎进程: 仍需转型性突破》,《环境保护》2015 年第 24 期; 秦天宝: 《论〈巴黎协定〉中“自下而上”机制及启示》,《国际法研究》2016 年第 3 期。

Robert Falkner,“The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics”,International Affairs,Vol.92,No.5,2016,pp.1107-1108.

袁倩主编: 《全球气候治理》,中央编译出版社 2017 年版,导言部分。

袁倩: 《〈巴黎协定〉与全球气候治理机制的转型》,《国外理论动态》2017 年第 2 期。

Robert Falkner,“The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics”,International Affairs,Vol.92,No.5,2016,p.1108.

何建坤等: 《全球低碳经济潮流与中国的响应对策》,《世界经济与政治》2010 年第 4 期; 张梅: 《绿色发展: 全球态势与中国的出路》,《国际问题研究》2013 年第 5 期; The Global Commission on the Economy and Climate,Better Growth,Better Climate: The New Climate Economy Report, The Global Report,Washington,DC: New Climate Economy,September 2014. Available at http: / /newclimateeconomy.report /.

John Vida,l “Paris Climate Agreement May‘Signal End of Fossil Fuel Era”,The Guardian,13 December 2015,http: / /www.theguardian.com/ environment /2015 /dec /13 /paris-climate-agreement-signal-end-of-fossil-fuel-era

[英]尼古拉斯·斯特恩: 《尚待何时? 应对气候变化的逻辑、紧迫性和前景》,齐晔等译,东北财经大学出版社 2016 年版,第 79-85 页。

习近平: 《顺应时代前进潮流,促进世界和平发展》,载习近平: 《论坚持推动构建人类命运共同体》,中央文献出版社 2018 年版,第 5 页。

习近平: 《携手构建合作共赢新伙伴,同心打造人类命运共同体》,载习近平: 《论坚持推动构建人类命运共同体》,中央文献出版社 2018年版,第 252-258 页。

习近平: 《共同构建人类命运共同体》,载习近平: 《论坚持推动构建人类命运共同体》,中央文献出版社 2018 年版,第 414-426 页。